About Me

- Haika

Contact Person

Translate

Popular Posts

-

1. Pendekatan Keruangan (Spasial) Pendekatan keruangan adalah upaya dalam mengkaji rangkaian persamaan dari perbedaan fenomena geosfer dal...

-

1. Aspek Fisik dan Aspek Sosial Aspek fisik bersifat alamiah meliputi: bantuan bumi, mineral dan struktur batuan, air, cuaca dan iklim, fl...

-

1. Pengertian Stratifikasi Sosial Stratifikasi sosial adalah penilaian yang berbeda antara satu kelompok dan kelompok lain berdasarkan s...

-

Objek Material Geografi (Fenomena Geosfer/Fenomena Fisik): 1. Litosfer (Lapisan Batuan) 2. Pedosfer (Lapisan Tanah) 3. Atmosfer (Lapi...

-

1. Prinsip Persebaran (Penyebaran/Distribusi) Gejala geografi baik tentang alam, tumbuhan, hewan, dan manusia yang tersebar secara t...

-

Permukaan bumi itu memiliki bentuk yang bervariasi, ada bukit, gunung, lembah, lautan, danau, dan dataran. Perbedaan bentuk tersebut dinama...

-

A. Pengertian Diferensiasi Sosial Menurut etimologi diferensiasi sosial berasal dari kata diferen yang artinya berbeda, atau sosial yang ...

-

1. Memetakan Persebaran Fenomena Di Permukaan Bumi 2. Penentuan Lokasi Pertanian, Industri, dan Permukiman 3. Penentuan Lokasi Transmigra...

-

1. Teori kontraksi (Contraction theory) Dikemukakan pertama kali oleh Descrates (1596-1650), bahwa bumi semakin lama semakin susut dan ...

-

Struktur Utama Bumi 1. Litosfer (lapisan batuan pembentuk kulit bumi/kerak bumi atau crust) Litosfer berasal dari kata lithos berarti ...

Welcome to the world of mystery. I hereby telling you to enjoy wasting your time here.

Showing posts with label Sosiologi. Show all posts

Showing posts with label Sosiologi. Show all posts

Mobilitas Sosial

1. Pengertian Mobilitas Sosial

Mobilitas (mobility) menurut etimologi berarti perubahan, perpindahan, pergeseran. Artinya mudah bergerak atau berpindah, jadi mobilitas sosial adalah perpindahan/pergerakan individu/kelompok dari satu lapisan/status kelapisan atas atau status lainnya.

Menurut Para Ahli:

Paul B. Horton

Gerakan perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya.

Pitrim A. Sorokin

Perpindahan seseorang, objek ataupun nilai sosial dari satu posisi ke posisi lainnya.

Soerjono Soekanto

Gerakan dalam struktur sosial yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial.

Manusia melakukan mobilitas karena manusia adalah makhluk yang dinamis, selalu melakukan perubahan dan perbaikan hidupnya, manusia ingin selalu maju kehidupannya dan lebih baik kehidupannya.

2. Bentuk Mobilitas Sosial

a. Mobilitas Geografi

Perpindahan anggota masyarakat dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sering disebut sebagai imigrasi (urbanisasi, transmigrasi, dll). Contoh: Orang yang berpergian ke luar negri.

b. Mobilitas Sosial

1. Mobilitas Vertikal

Perpindahan status/individu atau objek-objek sosial dari suatu kedudukan sosial tertentu ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat.

Mobilitas vertikal keatas, kedudukan rendah ke kedudukan tinggi, atau yang mulia/perpindahan seseorang dalam derajat atau status yang lebih tinggi.

Contoh: Seorang menteri yang berhasil menjadi presiden. Karyawan biasa yang diangkat menjadi manager. Seorang siswa yang berhasil naik kelas.

Mobilitas vertika kebawah atau turun, perpindahan status atau individu kedalam kedudukan yang lebih rendah.

Contoh: Pekerja yang terkena PHK. Karyawan yang terbukti korupsi.

Terbentuknya kelompok baru merupakan pembentukan suatu kelompok baru yang kemudian ditempatkan pada derajat yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada kedudukan individu pembentuk kelompok tersebut.

Contoh:

Turunnya kedudukan seseorang, turunnya mobiliatas suatu kelompok, rezim orde baru. (turun derajatnya)

Unsur-unsur yang mempengaruhi mobilitas vertikal:

1. Kekayaaan

2. Pendidikan

3. Kekuasaan

Unsur-unsur yang mempengaruhi mobilitas vertikal:

1. Kekayaaan

2. Pendidikan

3. Kekuasaan

2. Mobilitas Horizontal

Perpindahan anggota masyarakat dalam posisi yang sederajat.

Contoh: Seorang dokter bertugas ke Bandung. Seorang pelajar pindah sekolah.

Faktor-faktor mobilitas horizontal:

1. Penyegaran

2. Dikarenakan perekrutan/pengembangan sebuah perusahaan

3. Bencana alam

Faktor-faktor mobilitas horizontal:

1. Penyegaran

2. Dikarenakan perekrutan/pengembangan sebuah perusahaan

3. Bencana alam

3. Mobilitas Antargenerasi

Mobilitas yang dilakukan 2 generasi atau lebih.

Mobilitas Antargenerasi Turun:

Yang dilihat adalah yang paling atas dan yang paling terakhir. Tidak terpengaruh oleh yang ditengah.

Mobilitas Antargenerasi Naik:

Apabila Kakek nya Guru, Nenek nya pedagang, anaknya akunting, dan cucu nya bos.

Yang segitiga adalah yang berjenis kelamin laki-laki, yang lingkaran adalah yang berjenis kelamin perempuan.

4. Mobilitas Intragenerasi

Mobilitas yang dialami seseorang sepanjang hidupnya.

Contoh: Pak Shikamaru seorang guru, karena ia pandai ia dijadikan dosen, menjelang pensiun ia membuka toko usaha besar dan berkembang pesat, karena ia ditipu pelanggannya, ia bangkrut.

Walaupun anaknya berbeda-beda/banyak, tetap 1 generasi.

Contoh: Pak Shikamaru seorang guru, karena ia pandai ia dijadikan dosen, menjelang pensiun ia membuka toko usaha besar dan berkembang pesat, karena ia ditipu pelanggannya, ia bangkrut.

Walaupun anaknya berbeda-beda/banyak, tetap 1 generasi.

3. Faktor Mobilitas Sosial

Faktor Pendorong:

1. Ekspansi Teritorial (Peluasan Daerah)

2. Komunikasi dan transportasi yang bebas

3. Pembagian kerja

4. Tingkat fertilitas (kelahiran yang berbeda)

6. Status sosial

7. Situasi ekonomi

Faktor Penghambat:

1. Diskriminasi ras

2. Diskriminasi agama

3. Diskriminasi kelas

4. Diskriminasi gender/jenis kelamin

5. Faktor sosialisasi yang ditanamkan sejak kecil

6. Proses dari pengaruh sosialisasi yang kuat

7. Kemiskinan

4. Cara dan Saluran Mobilitas Sosial

1. Perubahan standar hidup

2. Perubahan tempat tinggal

3. Perubahan tingkah laku

4. Perubahan nama

5. Pernikahan

Saluran Mobilitas Sosial:

1. Organisasi pemerintahan

2. Organisasi partai politik (demokrasi)

3. Lembaga pendidikan (tercepat)

4. Organisasi ekonomi

5. Organisasi keahlian

6. Organisasi keagamaan

7. Angkatan bersenjata

5. Dampak/Akibat Mobilitas Sosial

Konflik Antarkelas

Terjadi karena adanya ukuran-ukuran kekayaan, kekuasaan dan pendidikan.

Konflik Antarkelompok Sosial

Karena adanya ideologi, profesi, agama, suku dan ras.

Konflik Antargenerasi

Umumnya disebabkan karena generasi tua yang mempertahankan nilai-nilai lama.

Penyesuaian Kembali

Atau disebut juga akomodasi.Timbul ketika suatu pihak menyadari bahwa konflik yang merugikan, sehingga timbul penyesuaian kembali (toleransi, menghargai). Dampak positif mobilitas sosial adalah:

1. Orang akan berusaha untuk berprestasi dan berusaha untuk maju karena ada kesempatan untuk berpindah kedudukan.

2. Mempercepat tingkat perubahan sosial ke arah yang lebih baik.

Konflik Sosial

1. Pengertian Konflik

Konflik => Perbedaan

Konflik => PerbedaanKonflik termasuk interaksi sosial yang bersifat disosiatif.

Secara etimologi, konflik berasal dari bahasa Yunani "Configere" atau konfigen yang artinya saling memukul. (Pertentangan, perbedaan, perselisihan).

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), konflik didefinisikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Secara sederhana, konflik merujuk pada adanya dua hal atau lebih yang berseberangan, tidak selaras dan bertentangan.

Secara sosiologi, konflik adalah pertentangan untuk memenuhi tujuannya antara individu-individu, individu-kelompok, kelompok-kelompok yang berusaha menyingkirkan pihak lain, membuat pihak lain hancur, tidak berdaya dan bersifat menjatuhkan.

Definisi konflik menurut para ahli:

Berstein

Suatu pertentangan, perbedaan yang tidak dapat dicegah. Konflik mempunyai potensi positif dan negatif antara interaksi sosial.

Soerjono Soekanto

Konflik sebagai suatu proses sosial individu dan kelompok yang berusaha memenuhi tujuan dengan menentang pihak lawan, yang disertai dengan ancaman/kekerasan.

Lewis A. Coser

Konflik yaitu sebuah perjuangan mengenai nilai dan tuntutan atau pun status, kekuasaan, sumber daya yang bersifat langka dengan maksud menetralkan, mencederai/melenyapkan lawan. Merupakan peristiwa normal yang dapat memperkuat struktur hubungan-hubungan sosial.

John Lewis Gilin & John Philip Gilin

Bagian dari proses interaksi sosial manusia yang saling berlawanan (oppositional process). Artinya, konflik adalah bagian dari sebuag proses interaksi sosial yang terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku.

Persaingan adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang/kelompok secara kompetitif tanpa melakukan ancaman atau benturan fisik.

Kontroversi adalah bentuk persaingan seseorang/kelompok yang berada antara konflik dan persaingan.

2. Sebab dan Faktor Penyebab Konflik

Sebab terjadinya konflik:

1. Adanya perbedaan kepribadian yang disebabkan oleh latar belakang.

2. Adanya perbedaan pendirian/antar individu yang lain semakin tajam sehingga timbul bentuk.

3. Adanya perbedaan kepentingan individu/kelompok.

4. Perbedaan budaya yang mempengaruhi pola pikiran & tingkah laku seseorang dalam kelompok kebudayaan yang bersangkutan.

5. Bentrokan antar kelompok baik perseorangan maupun kelompok, misalnya sosial politik, ketertiban & keamanan.

Faktor-faktor penyebab konflik di Indonesia:

1. Adanya dominasi suatu kelompok terhadap kelompok lain. Contoh: Aceh & Papua.

2. Apabila terjadinya persaingan dalam mendapatkan mata pencaharian hidup antar kelompok suku bangsa.

3. Apabila terjadi pemaksaan unsur-unsur kebudayaan.

3. Bentuk-bentuk Konflik

Berdasarkan sifatnya:

a. Konflik Destruktif

Muncul karena adanya perasaan tidak senang, benci & dendam kepada pihak lain yang mengakibatkan kehilangan harta benda dan nyawa.

b. Konflik Konstruktif

Bersifat funsional yang muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini menghasilkan konsensus dari perbedaan pendapat dan menghasilkan suatu perbaikan.

c. Konflik Realistik

Dapat diterima oleh orang banyak.

Berdasarkan pelakunya:

a. Konflik Horizontal

Terjadi antara individu/kelompok yang memiliki kedudukan yang sama. Contoh: Golkar &PDI-P, PKB & PAN, antara suku, bangsa, ras dan agama.

b. Konflik Vertikal

Terjadi pada masyarakat yang memiliki struktur hirarki. Contoh: Antara atasan dengan bawahan, guru dengan murid, masyarakat dan negara dll.

Terjadi pada masyarakat yang memiliki struktur hirarki. Contoh: Antara atasan dengan bawahan, guru dengan murid, masyarakat dan negara dll.c. Konflik Diagonal

Karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Contoh: Konflik Aceh, Papua dll.

Berdasarkan sifat pelaku:

a. Konflik Terbuka

Diketahui oleh seluruh pihak.

b. Konflik Tertutup

Hanya diketahui pihak berkonflik.

Berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia:

a. Konflik Sosial

Karena perbedaan kepentingan sosial.

b. Konflik Politik

b. Konflik Politik

Karena perbedaan kepentingan kekuasaan.

c. Konflik Ekonomi

Akibat perebutan sumber daya ekonomi dari pihak yang berkonflik.

d. Konflik Budaya

Perbedaan berbagai kebudayaan.

e. Konflik Ideologi

Adanya perbedaan paham/ideologi.

Berdasarkan cara pengolaannya:

a. Konflik Intern Individu

Erat kaitannya dengan emosi individu hingga tingkat keresahan yang paling tinggi.

b. Konflik Antar Individu

Konflik antar 1 orang lainnya karena perbedaan pendapat.

c. Konflik Antar Kelompok

Yang terjadi karena manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup dalam kelompok-kelompok.

Berdasarkan Lewis A. Coser:

a. Konflik Realistis

Konflik yang berasal dari kekecewaan individu atau kelompok terhadap suatu sistem dan tuntutan yang terdapat dalam hubungan sosial.

b. Konflik Nonrealistis

Konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan persaingan yang antagonistis, melainkan dari kebutuhan pihak-pihak tertentu untuk meredakan ketegangan.

c. Konflik In-Group

d. Konflik Out-Group

Konflik yang terjadi antara satu kelompok dan kelompok lain.

Catatan:

Konflik berdasarkan Soerjono Soekanto: Konflik pribadi, konflik rasial (ras), konflik antar kelas-kelas sosial, konflik politik, konflik internasional.

Konflik berdasarkan Ralf Dahrendorf: Konflik antara peran-peran sosial, konflik antara kelompok-kelompok sosial, konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, konflik-konflik di antara satuan nasional (partai, negara, organisasi internasional).

Konflik menurut Ursula Lehr: Konflik dengan orang tua sendiri, konflik dengan anak-anak sendiri, konflik dengan keluarga, konflik dengan orang lain, konflik dengan suami atau istri, konflik di sekolah, konflik dalam pemilihan pekerjaan, konflik agama, konflik pribadi.

4. Dampak dan Akibat Konflik

Konflik dapat bersifat positif, maupun negatif. Masyarakat yang memperbolehkan terjadinya konflik adalah masyarakat yang cenderung terhindar dari kemungkinan ledakan konflik dan kehancuran struktur sosial.

Dampak konflik:

a. Langsung

1. Menimbulkan keretakan hubungan antara individu/kelompok lainnya.

2. Adanya perubahan kepribadian.

3. Kemiskinan bertambah akibat situasi kurang aman.

4. Lumpuhnya roda perekonomian.

5. Pendidikan terganggu karena rusaknya sarana dan prasarana pendidikan.

b. Tidak Langsung

Dampak yang dirasakan oleh pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam sebuah konflik atau dampak jangka panjang dari suatu konflik yang tidak secara langsung dirasakan oleh pihak-pihak berkonflik.

Contoh: Demonstran karyawan.

Akibat Konflik:

1. Bertambah kuatnya rasa solidaritas di antara sesama anggota.

2. Hancur/retaknya kesatuan kelompok.

3. Adanya perubahan kepribadian individu.

4. Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban nyawa.

Segi Positif:

1. Memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas.

2. Memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma, nilai-nilai, dapat pula membantu menghidupkan lagi norma lama atau membuat norma-norma baru.

3. Meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang mengalami konflik dengan kelompok lain.

4. Jalan untuk mengurangi ketergantungan antarindividu dan kelompok.

5. Mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan dalam masyarakat.

6. Memunculkan sebuah kompromi baru.

Segi Negatif:

1. Keretakan hubungan antarindividu dan persatuan kelompok.

2. Kerusakan harta benda dan jatuhnya korban manusia.

3. Berubahnya sikap kepribadian para individu, baik yang mengarah kepada hal-hal positif atau negatif.

4. Munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah.

5. Upaya/Cara Penyelesaian Konflik

Dalam sosiologi, cara-cara untuk menyelesaikan konflik dan kekerasan dimasyarakat sering disebut dengan istilah akomodasi. Bentuk akomodasi antara lain:

Dalam sosiologi, cara-cara untuk menyelesaikan konflik dan kekerasan dimasyarakat sering disebut dengan istilah akomodasi. Bentuk akomodasi antara lain:

1. Konsiliasi => Dipertemukan oleh lembaga-lembaga tertentu.

2. Mediasi => Pengendalian konflik yang dilakukan oleh pihak ketiga.

3. Arbitrasi => Perwasitan yang dilakukan untuk memberikan keputusan.

Syarat agar konflik tidak berakhir dengan kekerasan:

1. Setiap kelompok harus menyadari situasi konflik di antara mereka. Melaksanakan prinsip-prinsip keadilan secara jujur.

2. Kekuatan sosial yang bertentangan terorganisasi dengan jelas.

3. Harus mematuhi aturan main yang disepakati bersama.

Stratifikasi Sosial

1. Pengertian Stratifikasi Sosial

Menurut para ahli:

Max Weber

Penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, hak istimewa, dan prestise.

John Frank Cuber

Suatu pola penempatan kategori kelas sosial berdasarkan hak-hak yang berbeda.

Pitrim A. Sorokin

Pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat (hierarki).

Kelas Sosial (Pelapisan dalam masyarakat):

-Kelas sosial tinggi (upper class)

=> Pejabat, Penguasa, Pengusaha.

-Kelas sosial menengah (middle class)

=> Intelektual, Dosen, Peneliti.

-Kelas sosial rendah (lower class)

=> Buruh, Petani, Pedagang.

Contoh: Direktur akan dihargai lebih tinggi daripada pegawai lain.

Pelapisan masyarakat sederhana/homogen dengan faktor:

1. Jenis Kelamin & Umur

2. Senioritas

3. Kekuasaan

Paling atas adalah pemimpin suku yang memiliki hak-hak istimewa, pemimping berpengaruh, orang yang dikucilkan, sampai pembedaan standar ekonomi.

Faktor penyebab Stratifikasi Sosial:

1. Kemampuan/Kepandaian

2. Umur

3. Fisik

4. Jenis Kelamin

5. Sifat keaslian keanggotaan masyarakat

6. Harta Benda

Contoh: Orang dengan fisik yang kuat dapat melindungi orang yang lemah dan orang pandai dan bijak akan dijadikan pemimpin dalam masyarakat.

Faktor penentu berbeda di setiap masyarakat:

1. Masyarakat pemburu => kepandaian berburu

2. Masyarakat agraris => kepemilikan tanah

Stratifikasi sosial sengaja dibentuk sebagai sub sistem sosial untuk mewujudkan tujuan tertentu.

Stratifikasi sosial sengaja dibentuk sebagai sub sistem sosial untuk mewujudkan tujuan tertentu.

Contoh:

Kekuasaan dalam sistem pemerintahan sengaha dibuat agar pembagian kekuasaan lebih mudah.

Urutan kepangkatan militer dari tamtama hingga perwira tinggi.

Yang mendorong terciptanya Stratifikasi Sosial: (Wila Huky)

1. Perbedaan ras dan budaya.

2. Pembagian tugas yang terspesialisasi.

3. Kelangkaan.

Ukuran yang dipakai untuk menggolongkan seseorang pada lapisan tertentu adalah ukuran komulatif bukan ukuran tunggal.

Dasar Stratifikasi Sosial (Kriteria Pelapisan Sosial): (Ada sesuatu yang dihargai/dianggap lebih):

1. Kekayaan

2. Kekuasaan

3. Keturunan

4. Kehormatan

5. Pendidikan/Ilmu Pengetahuan

6. Usia/Senioritas

Status/Kedudukan

Menunjukkan hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat.

Contoh: Seseorang yang berstatus sebagai suami memiliki kewajiban melindungi istri dan mendidik anak.

Konflik Status

Pertentangan/benturan berkaitan dengan status yang dimilikinya.

Peran/Role (Aspek yang Dinamis)

Tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memiliki kedudukan atau status.

Proses terbentuk Stratifikasi Sosial:

1. Alami (Kelahiran) => Kebangsawanan => Stratifikasi Tertutup.

2. Upaya/Sengaja => Pembagian kekuasaan => Stratifikasi Terbuka.

Perbedaan gaya hidup dinilai dari:

1. Pakaian (Modelnya, Bahannya, Perlengkapan Busana)

2. Rumah dan Perabot (Kelas permukimannya, tipe rumahnya, kendaraan dan perabot, mempekerjakan pembantu/baby sitter)

3. Bahasa dan Gaya Bicara (Istilah asing, tutur kata sopan tidak kasar, etika)

4. Makanan (Restoran luar negri, restoran dalam negri, masak sendiri)

5. Gelar, Pangkat, Jabatan (Manajer, Presiden, Kolonel)

6. Hobi dan Kegemaran (Berlibur, Olahraga, Selera Musik)

Fungsi Stratifikasi Sosial:

Fungsi Stratifikasi Sosial:

1. Distribusi hak-hak istimewa yang objektif.

2. Menjadi sistem pertanggaan.

3. Penentu lambang-lambang (simbol) dan tingkat mudah/sukar.

4. Kriteria sistem pertentangan dan persaingan.

5. Alat solidaritas di antara individu-individu/kelompok.

Stratifikasi sosial bersifat abstrak, karena bersifat dinamis.

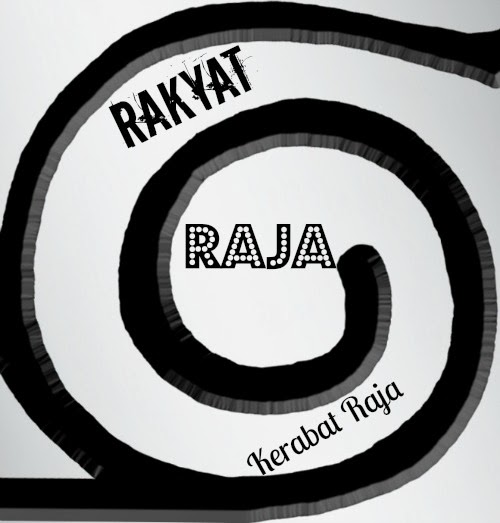

Bentuk Stratifikasi Sosial:

1. Piramida

2. Bentuk Lapisan Kambium (Feodal)

Raja => Sentral kekuasaan.

Kerabat Raja => Memiliki hak dan sedikit kewajiban.

Rakyat (Wong Cilik) => Kewajiban banyak, hak diabaikan.

Sistem feodalisme berjalan dengan sistem penghambaan dan sistem kebangsawanan atau disebut juga dengan darah biru.

Sistem feodalisme masyarakat sekarang bisa dilihat, melalui:

1. Adanya gelar kebangsawanan.

1. Adanya gelar kebangsawanan.

Contoh: Raden Mas, Raden Ayu, Raden Ajeng, Tubagus, Teuku, Tengku, Cut

2. Sistem penghambaan yang berlebihan yang kesannya menjilat.

Contoh: "Mohon doa restu..." "Asal bapak senang..."

3. Bahasa: Ngoko (rakyat), Kromo (bangsawan).

Piramida nya terdiri dari:

1. Raja, Bangsawan

2. Pengusaha, Orang Kaya

3. Pengacara

4. Petani, Pedagang

5. Budak, Buruh

Proses terbentuknya stratifikasi sosial:

1. Terjadi dengan sendirinya (tertutup).

Contoh: Kepandaian, tingkat umur, sifat keaslian

2. Pelapisan sosial yang sengaja dibentuk.

Contoh: Dalam perusahaan, partai politik, sistem kepangkatan, PNS, ABRI, dokter, hakim

Max Weber

Penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, hak istimewa, dan prestise.

John Frank Cuber

Suatu pola penempatan kategori kelas sosial berdasarkan hak-hak yang berbeda.

Pitrim A. Sorokin

Pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat (hierarki).

Kelas Sosial (Pelapisan dalam masyarakat):

-Kelas sosial tinggi (upper class)

=> Pejabat, Penguasa, Pengusaha.

-Kelas sosial menengah (middle class)

=> Intelektual, Dosen, Peneliti.

-Kelas sosial rendah (lower class)

=> Buruh, Petani, Pedagang.

Contoh: Direktur akan dihargai lebih tinggi daripada pegawai lain.

Pelapisan masyarakat sederhana/homogen dengan faktor:

1. Jenis Kelamin & Umur

2. Senioritas

3. Kekuasaan

Paling atas adalah pemimpin suku yang memiliki hak-hak istimewa, pemimping berpengaruh, orang yang dikucilkan, sampai pembedaan standar ekonomi.

Faktor penyebab Stratifikasi Sosial:

1. Kemampuan/Kepandaian

2. Umur

3. Fisik

4. Jenis Kelamin

5. Sifat keaslian keanggotaan masyarakat

6. Harta Benda

Contoh: Orang dengan fisik yang kuat dapat melindungi orang yang lemah dan orang pandai dan bijak akan dijadikan pemimpin dalam masyarakat.

Faktor penentu berbeda di setiap masyarakat:

1. Masyarakat pemburu => kepandaian berburu

2. Masyarakat agraris => kepemilikan tanah

Stratifikasi sosial sengaja dibentuk sebagai sub sistem sosial untuk mewujudkan tujuan tertentu.

Stratifikasi sosial sengaja dibentuk sebagai sub sistem sosial untuk mewujudkan tujuan tertentu.Contoh:

Kekuasaan dalam sistem pemerintahan sengaha dibuat agar pembagian kekuasaan lebih mudah.

Urutan kepangkatan militer dari tamtama hingga perwira tinggi.

Yang mendorong terciptanya Stratifikasi Sosial: (Wila Huky)

1. Perbedaan ras dan budaya.

2. Pembagian tugas yang terspesialisasi.

3. Kelangkaan.

Ukuran yang dipakai untuk menggolongkan seseorang pada lapisan tertentu adalah ukuran komulatif bukan ukuran tunggal.

Dasar Stratifikasi Sosial (Kriteria Pelapisan Sosial): (Ada sesuatu yang dihargai/dianggap lebih):

1. Kekayaan

2. Kekuasaan

3. Keturunan

4. Kehormatan

5. Pendidikan/Ilmu Pengetahuan

6. Usia/Senioritas

Status/Kedudukan

Menunjukkan hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat.

Contoh: Seseorang yang berstatus sebagai suami memiliki kewajiban melindungi istri dan mendidik anak.

Konflik Status

Pertentangan/benturan berkaitan dengan status yang dimilikinya.

Peran/Role (Aspek yang Dinamis)

Tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memiliki kedudukan atau status.

Proses terbentuk Stratifikasi Sosial:

1. Alami (Kelahiran) => Kebangsawanan => Stratifikasi Tertutup.

2. Upaya/Sengaja => Pembagian kekuasaan => Stratifikasi Terbuka.

Perbedaan gaya hidup dinilai dari:

1. Pakaian (Modelnya, Bahannya, Perlengkapan Busana)

2. Rumah dan Perabot (Kelas permukimannya, tipe rumahnya, kendaraan dan perabot, mempekerjakan pembantu/baby sitter)

3. Bahasa dan Gaya Bicara (Istilah asing, tutur kata sopan tidak kasar, etika)

4. Makanan (Restoran luar negri, restoran dalam negri, masak sendiri)

5. Gelar, Pangkat, Jabatan (Manajer, Presiden, Kolonel)

6. Hobi dan Kegemaran (Berlibur, Olahraga, Selera Musik)

2. Sifat dan Fungsi Stratifikasi Sosial

Sifat Stratifikasi Sosial (Soerjono Soekanto):1. Stratifikasi Sosial Tertutup

Bentuk stratifikasi yang anggota dari setiap stratanya sulit melakukan mobilitas vertikal, hanya horizontal. Bersifat diskriminatif, rasialis dan feodal. Berikut gambar stratifikasi sosial tertutup:

2. Stratifikasi Sosial Terbuka

Setiap anggota strata dapat berpindah secara bebas secara vertikal & horizontal. Contoh: Masyarakat Modern, Kota, Industri. Berikut gambar stratifikasi sosial terbuka:

3. Stratifikasi Sosial Campuran

Kombinasi antara stratifikasi sosial tertutup dan terbuka. Berikut gambar stratifikasi sosial campuran: Fungsi Stratifikasi Sosial:

Fungsi Stratifikasi Sosial:1. Distribusi hak-hak istimewa yang objektif.

2. Menjadi sistem pertanggaan.

3. Penentu lambang-lambang (simbol) dan tingkat mudah/sukar.

4. Kriteria sistem pertentangan dan persaingan.

5. Alat solidaritas di antara individu-individu/kelompok.

Stratifikasi sosial bersifat abstrak, karena bersifat dinamis.

Bentuk Stratifikasi Sosial:

1. Piramida

2. Bentuk Lapisan Kambium (Feodal)

Raja => Sentral kekuasaan.

Kerabat Raja => Memiliki hak dan sedikit kewajiban.

Rakyat (Wong Cilik) => Kewajiban banyak, hak diabaikan.

3. Stratifikasi Sosial di Indonesia

1. Stratifikasi Masyarakat Primitif

Masyarakat yang tertutup dari dunia luar. Sangat tergantung dengan alam. Dihormati dari:

-Hubungan dengan kepala suku (raja)

-Jenis Kelamin

-Senioritas

2. Stratifikasi Masyarakat Petani (Desa)

Masyarakat yang hidup dengan cara bertani/bercocok tanam/berkebun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dihormati dari kepemilikan tanah (sumber kehidupan). Dan tanah tersebut dapat subur atau tidaknya tergantung lokasi geografisnya (iklim dan cuaca). Berikut merupakan perbedaan petani modern dan tradisional.

Masyarakat petani tradisional dapat dilihat dari struktur:

Berdasarkan hubungan dengan tanah. Perbedaan luas tanah yang dimiliki seseorang sangat menentukan kedudukannya di masyarakat. Berikut merupakan kedudukan petani di masyarakat.

3. Stratifikasi Berdasarkan Ekonomi

Membedakan penguasaan dan kepemilikan materi. Piramida nya terdiri dari:

1 = Golongan atas, dapat mencukupi kebutuhan lebih dari primer.

2 = Golongan menengah, dapat mencukupi kebutuhan primer.

3 = Golongan miskin, tidak dapat mencukupi kebutuhan primer.

Pembagian berdasarkan kriteria ekonomi:

1. Elite

2. Profesional

3. Semi-Profesional

4. Skilled

5. Semi-Skilled

6. Unskilled

4. Sistem Feodalisme

Feodalisme adalah sistem yang berada di masyarakat Eropa pada abad ke-15 dengan corak hubungan khusus land ownership (berkaitan dengan soal kepemilikan tanah, dan kepenguasaan tanah).

Tuan-tuan tanah di Eropa diberikan tanah oleh raja untuk diolah dengan surat perjanjian yang isinya untuk setia kepada raja pusat dan mengabdi kepada raja pusat, lambang kesetiaannya dibayar dengan upeti. Dan raja memberikannya gelar kebangsawanan.

Sistem feodalisme masyarakat sekarang bisa dilihat, melalui:

1. Adanya gelar kebangsawanan.

1. Adanya gelar kebangsawanan.Contoh: Raden Mas, Raden Ayu, Raden Ajeng, Tubagus, Teuku, Tengku, Cut

2. Sistem penghambaan yang berlebihan yang kesannya menjilat.

Contoh: "Mohon doa restu..." "Asal bapak senang..."

3. Bahasa: Ngoko (rakyat), Kromo (bangsawan).

Piramida nya terdiri dari:

1. Raja, Bangsawan

2. Pengusaha, Orang Kaya

3. Pengacara

4. Petani, Pedagang

5. Budak, Buruh

5. Zaman Kolonialisme Belanda

Belanda membuat pelapisan sosial dengan sengaja dengan tujuan untuk memperkuat atau memperkokoh kekuasaan di Indonesia dan tidak digoyahkan. Belanda merasa dirinya memiliki kulit putih, tang memiliki ras istimewa, dan harus memimpin Indonesia, karena dianggap bodoh.

Stratifikasi berdasarkan ras (warna kulit), piramida nya terdiri dari:

1 = Kulit Putih (Eropa)

2 = Kulit Kuning (Timur Asing)

3 = Kulit Coklat (Pribumi/Bumi Putra)

Untuk memperkokoh kekuasaannya agar tidak terganggu oleh orang Eropa lainnya, maka Belanda membuat lapisan sosial yang piramida nya terdiri dari:

1 = Belanda

2 = Eropa, Indonesia, Arab, Cina, India, Timur Asing

3 = Pribumi

Setelah Belanda menerapkan politik etis (balas budi) lahirlah golongan terpelajar, intelektual, elite yang berasal dari kalangan bumi putra. Demi kepengtingan politis Belanda, maka golongan ini dinaikkan ke lapisan ke-2. Piramida nya sebagai berikut:

6. Zaman Pendudukan Jepang

Jepang sangat anti-Eropa, hal ini dikarenakan untuk mencapai tujuannya untuk menguasai dunia dapat terhalangi oleh bangsa Eropa. Zaman Jepang di Indonesia menimbulkan keuntungan bagi Indonesia, akibat politik Jepang yang ingin menguasai Asia, yang sangat membutuhkan bantuan dari bangsa Indonesia. Untuk menarik bangsa Indonesia agar mendukungnya, bangsa Indonesia diberikan tempat istimewa, dinaikkan lapisan sosialnya yaitu dilapisan ke-2.

1 = Jepang

2 = Bumi Putra

3 = Eropa

7. Stratifikasi Zaman Industri Modern

Zaman kemerdekaan, stratifikasi masyarakat Indonesia lebih bersifat terbuka. Setiap orang bebas berusaha, dan bebas mau berada di lapisan mana. Tetapi untuk masuk ke dunia kerja, dibutuhkan pendidikan, dan masuk ke industri dibutuhkan keterampilan. Maka pada masyarakat industri lapisan masyarakat dibagi 3, pendidikan, keterampilan dan penguasaan teknologi.

8. Stratifikasi berdasarkan Politik

Mac Iver dalam bukunya yang berjudul "The web of government" menyebutkan ada 3 pola umum sistem lapisan kekuasaan/piramida kekuasaan:

Piramida sesuai kasta (stratifikasi sosial tertutup). Sistem pelapisan kekuasaan dengan garis pemisah tegas. Terdiri dari:

1 = Raja

2 = Bangsawan

3 = Orang yang bekerja di pemerintahan

4 = Pegawai rendah

5 = Tukang/Pelayan

6 = Petani & Buruh tani

7 = Budak

Piramida oligarkis (stratifikasi sosial campuran, ada yang tertutup dan terbuka) yang tertutup segitiga piramida nya, pembatasnya digaris dengan tegas, sedangkan yang terbuka, di piramida, pembatasnya di beri garis putus-putus, garis pemisah oligarkis ditentukan oleh kebudayaan. Oligarkis dalam piramida terdiri dari:

1 = Raja

2 = Bangsawan

3 = Pegawai Tinggi

4 = Pengacara, Tukang, Pedagang

Piramida demokratis (stratifikasi sosial terbuka) bersifat bebas bergerak. Terdiri dari:

1 = Pemimpin politik, orang kaya, partai, pemimpin orang besar

2 = Para pejabat

3 = Ahli teknik, petani, pedagang

4 = Pekerja rendahan

9. Diferensiasi dan Stratifikasi Sosial

9. Diferensiasi dan Stratifikasi Sosial

Berikut merupakan perbedaan diferensiasi dan stratifikasi sosial:

1. Terjadi dengan sendirinya (tertutup).

Contoh: Kepandaian, tingkat umur, sifat keaslian

2. Pelapisan sosial yang sengaja dibentuk.

Contoh: Dalam perusahaan, partai politik, sistem kepangkatan, PNS, ABRI, dokter, hakim

Diferensiasi Sosial

A. Pengertian Diferensiasi Sosial

Menurut etimologi diferensiasi sosial berasal dari kata diferen yang artinya berbeda, atau sosial yang artinya masyarakat/kelompok. Diferensiasi adalah klasifikasi atau penggolongan terhadap perbedaan-perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejenis, secara horizontal, mendatar, sejajar. Tidak ada golongan yang lebih tinggi daripada golongan lainnya, hanya kelompok masyarakat tertentu yang menganggap golongannya lebih tinggi daripada yang lain. Diferensiasi sosial adalah perbedaan anggota masyarakat yang dikelompokkan/diletakkan sejajar/horizontal.

Plural Society (masyarakat majemuk) atau disebut juga heterogenitas sosial, pengelompokkan horizontal terjadi pada:

Kemajemukan sosial ditandai dengan adanya perbedaan berdasarkan ciri fisik, ciri sosial dan ciri budaya.

1. Faktor-faktor Indonesia terdapat Keanekaragaman

a. Letak Indonesia Strategis (Diapit 2 benua dan 2 samudra, sehingga bangsa-bangsa asing ke Indonesia)

Contoh:

-Proto Melayu/Melayu Tua (2000 SM)

=> Yunani, Batak, Toraja, Nias, Kubu, Dayak (Membawa agama Hindu dan Buddha)

-Deuntro Melayu/Melayu Muda (500 SM)

=> Jawa, Sunda, Minang, Betawi, Aceh, Bugis, Makassar (Membawa agama Hindu dan Buddha)

-India (4-5 M) (Membawa agama Hindu dan Buddha)

-Arab, Pakistan, Persia (7-8M) (Membawa agama Islam)

-Portugis (1511 M) (Membawa agama Katholik)

-Spanyol (1521 M) (Membawa agama Katholik)

-Belanda (1610 M) (Membawa agama Protestan)

-Inggris (1811 M) (Membawa agama Kristen Anglico)

-Jepang (1942) (Membawa agama Sinto)

Akibat: Beranekaragaman ras & agama.

b. Letak Geografis Indonesia

Sehingga mengenal 2 musim dan berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah. Bagian barat curah hujan tinggi (lahir berbagai macam pekerjaan). Bagian timur curah hujan rendah (beternak kuda, menjadi pengrajin, pedagang).

Sehingga mengenal 2 musim dan berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah. Bagian barat curah hujan tinggi (lahir berbagai macam pekerjaan). Bagian timur curah hujan rendah (beternak kuda, menjadi pengrajin, pedagang).

Akibat: Masuknya teknologi dan ilmu pengetahuan mengakibatkan banyak keahlian/keterampilan yang terspesialisasi.

c. Bentuk Indonesia Kepulauan

Terjadinya isolasi.

Akibat: Sehingga perbedaan bahasa, juga menimbulkan mata pencaharian sebagai nelayan yang tinggal di dekat laut, yang tinggal di pedalaman sebagai petani.

B. Bentuk-bentuk Dieferensiasi Sosial

1. Diferensiasi Ras

Kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik bawaan yang sama. Pembagian ras:

a. Ras Mongoloid => Berkulit kuning, cokelat, sawo matang, rambut lurus, bulu badan sedikit, dan mata sipit.

Ras Mongoloid: (A.L. Kroeber)

-Asiatic Mongoloid (Asia Utara, Asia Tengah, dan Asia Timur)

-Malayan Mongoloid (Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Filipina, penduduk asli Taiwan)

-American Mongoloid (penduduk asli Amerika)

Ras Mongoloid:

-Mongoloid Asia (subras Tionghoa => Jepang, Taiwan dan Vietnam & subras Melayu => Malaysia, Indonesia, dan Filipina)

-Mongoloid Indian (Orang-orang Indian di Amerika)

b. Ras Kaukasoid => Berkulit putih, hidung mancung, rambut pirang kemerah-merahan sampai coklat kehitam-hitaman, dan kelopak mata lurus.

-Nordic (Eropa Utara, sekitar laut Baltik)

-Alpine/Alpin (Eropa Tengah dan Eropa Timur)

-Mediteranian/Mediteran (sekitar laut Tengah, Afrika Utara, Armenia, Arab, dan Iran)

-Indic/India (Pakistan, India, Bangladesh, dan Sri Lanka)

Ras Kaukasoid:

-Armenoid

c. Ras Negroid => Rambut keriting, kulit hitam, bibir tebal, dan kelopak mata lurus.

Ras Negroid: (A. L. Kroeber)

-African Negroid (Benua Afrika)

- Negrito (Afrika Tengah, Semenanjung Malaya, yang dikenal dengan orang Semarang, dan Filipina)

-Melanesian (Irian dan Melanesia)

Ras Negroid:

-Nilitz

-Negro Rimba

-Negro Oseanis

-Hotentot-Boysesman

d. Ras Khusus => Tidak dapat diklasifikasikan dalam keempat ras pokok.

Ras Khusus:

-Bushman (Gurun Kalahari-Afrika Selatan)

-Veddoid (Pedalaman Sri Lanka dan Sulawesi Selatan)

-Polynesian (Kepulauan Micronesia dan Polynesia)

-Ainu (di Pulau Karafuto dan Hokaido, Jepang)

1. Subras yang ada di Indonesia

Negrito, Veddoid, Neo Melanosoid (Penduduk kepulauan Kei, dan Aru), Melayu tua, Melayu muda.

Faktor yang menyebabkan ciri-ciri fisik ras berbeda:

1. Kondisi geografis dan iklim (Daerah Tropis => Hidung lebar, Daerah Dingin => Hidung panjang dan menonjol)

2. Faktor makanan (Belahan bumi utara => Tubuh besar, Daerah tropis => Tubuh kecil/pendek)

3. Faktor perkawinan (Amalgamasi)

2. Diferensiasi Agama

Agama adalah kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, yang dibimbing oleh kitabnya masing-masing yang memberikan keselamatan pada manusia dunia dan akhirat. Kelompok agama yang berbeda-beda dikelompokkan secara horizontal. Dimasyarakat terdapat diferensiasi agama dilihat dari adanya aneka macam agama. Adanya perlindungan hukum terhadap pemeluk agama dalam UUD 1945 Pasal 29.

Elemen-elemen yang ada di dalam agama:

-Komunitas = Umat

-Alam Gaib = Spiritual Agama

-Praktek = Ibadah

-Simbol = Lambang

Unsur-unsur Suku Bangsa:

1. Asal-usul sejarah yang sama (nenek moyang).

2. Persamaan kebudayaan dan hukum adat.

3. Persamaan fisik (bentuk fisik).

4. Persamaan tempat tinggal.

5. Persamaan bahasa.

Diferensiasi Indonesia tampak dari:

1. Keanekaragaman suku bangsa.

2. Adanya semboyan bhineka tunggal ika.

3. Adanya UUD 1945 (tentang kebudayaan).

=> Suku bangsa Aceh, Batak, Medan, Padang, Minangkabau, Bengkulu, Jambi, Palembang, Melayu, Nias, Gayo, Mandailing, Enggano, Mentawai.

Pulau Jawa

=> Suku bangsa Sunda, Jawa, Tengger, Madura, Bawean, Tambur, Banten, Betawi.

Pulau Kalimantan

=> Suku bangsa Dayak, Bulungin, Banjar dan Melayu.

Pulau Sulawesi

=> Suku bangsa Bugis, Makassar, Luwu, Mandar, Gorontalo, Mongondow, Bolaang, Minahasa, Toli-toli, Toraja, Sangir, To, Seko dan Banjau.

Pulau Nusa Tenggara

=> Suku bangsa Bali, Bima, Sasak, Lombok, Manggarai, Ngada, Ende Lio, Dompu, Timor, dan Rote.

Pulau Maluku & Pulau Papua

=> Suku bangsa Ternate, Tidore, Dani, Waigeo, Biak, Yapen, dan Asmat.

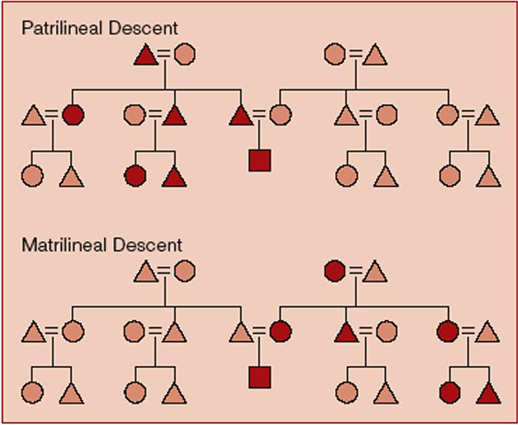

Unilateral adalah sistem kekerabatan/garis keturunan dengan cara menarik garis keturunan secara patrilineal ataupun matrilineal.

Patrilineal adalah sistem kekerabatan dengan mengambil garis keturunan pihak laki-laki (ayah).

Matrilineal adalah sistem kekerabatan dengan mengambil pihak perempuan (ibu).

Bilateral adalah sistem kekerabatan dengan mengambil garis keturunan pihak laki-laki dan pihak perempuan (orang tua).

Flores (Patrilineal)

Contoh: Fernandes, Parera, Laimena, Ngada (Matrilineal).

Kupang/NTT (Patrilineal)

Contoh: Kiuk, Lerik, Rafel, Tole, Nelle.

Elemen-elemen yang ada di dalam agama:

-Komunitas = Umat

-Alam Gaib = Spiritual Agama

-Praktek = Ibadah

-Simbol = Lambang

3. Diferensiasi Suku Bangsa (Etnis)

Suku bangsa adalah (Koentjaningrat) kelompok manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan budaya.

Unsur-unsur Suku Bangsa:

1. Asal-usul sejarah yang sama (nenek moyang).

2. Persamaan kebudayaan dan hukum adat.

3. Persamaan fisik (bentuk fisik).

4. Persamaan tempat tinggal.

5. Persamaan bahasa.

Diferensiasi Indonesia tampak dari:

1. Keanekaragaman suku bangsa.

2. Adanya semboyan bhineka tunggal ika.

3. Adanya UUD 1945 (tentang kebudayaan).

1. Suku bangsa di Indonesia

Pulau Sumatera=> Suku bangsa Aceh, Batak, Medan, Padang, Minangkabau, Bengkulu, Jambi, Palembang, Melayu, Nias, Gayo, Mandailing, Enggano, Mentawai.

Pulau Jawa

=> Suku bangsa Sunda, Jawa, Tengger, Madura, Bawean, Tambur, Banten, Betawi.

Pulau Kalimantan

=> Suku bangsa Dayak, Bulungin, Banjar dan Melayu.

Pulau Sulawesi

=> Suku bangsa Bugis, Makassar, Luwu, Mandar, Gorontalo, Mongondow, Bolaang, Minahasa, Toli-toli, Toraja, Sangir, To, Seko dan Banjau.

Pulau Nusa Tenggara

=> Suku bangsa Bali, Bima, Sasak, Lombok, Manggarai, Ngada, Ende Lio, Dompu, Timor, dan Rote.

Pulau Maluku & Pulau Papua

=> Suku bangsa Ternate, Tidore, Dani, Waigeo, Biak, Yapen, dan Asmat.

4. Diferensiasi Klan

Pada masyarakat Indonesia timur, Minahasa, Flores dan Ambon klan disebut dengan fam, masyarakat Batak menyebut klan dengan marga, sedangkan masyarakat Minang menyebut klan dengan suku. Klan adalah sifat turun temurun (kebiasaan, bentuk fisik, darah).Unilateral adalah sistem kekerabatan/garis keturunan dengan cara menarik garis keturunan secara patrilineal ataupun matrilineal.

Patrilineal adalah sistem kekerabatan dengan mengambil garis keturunan pihak laki-laki (ayah).

Matrilineal adalah sistem kekerabatan dengan mengambil pihak perempuan (ibu).

Bilateral adalah sistem kekerabatan dengan mengambil garis keturunan pihak laki-laki dan pihak perempuan (orang tua).

1. Klan yang ada di Indonesia

Batak (Patrilineal)

Contoh: Siregar, Pangabean, Singamungson, Hutapea, Sihotang, Simatupang, Harianja, Tampubolon, Situmokang, Nasution, Sigalinggik, Hutagalong, Sianturi, Sihombing, Lubis, Sihaga, Sirajagukgul, Nainggolon, Panjaitan, Tobing, Nababan, Batubara, Harahap, Rangkuti, Daulay, Ginting, Sembiring, Tarigan, Parangin-angin, Singarimbun, Barus, Tambun.

Minangkabau (Matrilineal)

Contoh: Chaniago, Piliang, Koto, Melayu, Solo, Sikumbang, Dalimo, Kampai.

Minahasa (Patrilineal)

Contoh: Mandagi, Lasut, Tombokan, Supit, Pangkerego, Mangidaan, Mambu, Sengke.

Maluku (Patrilineal)

Contoh: Marantika, Guslow, Sahanaya, Latul, Latuconsina, Manuhutu.

Timor-Timur (Patrilineal)

Contoh: Da Costa, De Crus, Carascalau.

Contoh: Fernandes, Parera, Laimena, Ngada (Matrilineal).

Kupang/NTT (Patrilineal)

Contoh: Kiuk, Lerik, Rafel, Tole, Nelle.

5. Diferensiasi Jenis Kelamin/Gender

Tampak adanya laki-laki dan wanita. Pada masyarakat Flores (Manggarai) anak laki-laki disebut ata one (orang dalam) dan anak perempuan disebut ata peang (orang luar). Karena tanah warisan hanya diperuntukkan bagi anak laki-laki sementara anak perempuan harus mengikuti suaminya.

Contoh: Semua pekerjaan bisa dilakukan oleh siapa saja baik laki-laki maupun perempuan. Memperkuat timbulnya emansipasi.

Contoh Perlakuan Gender:

Berbicara dengan wanita lebih halus daripada berbicara dengan laki-laki.

Perlakuan perbedaan gender sejak awal kelahiran sudah dilakukan dengan cara pemberian nama anak biasanya disesuaikan dengan jenis kelamin.

Pemberian warna baju disesuaikan dengan jenis kelamin.

6. Diferensiasi Profesi/Pekerjaan

Keanekaragaman pekerjaan yang diletakkan secara horizontal. Perbedaan gender yang diletakkan secara horizontal dengan pekerjaan disebut heterogenitas keanekaragaman dalam diferensiasi, semua pekerjaan punya kedudukan yang sama karena setiap pekerjaan harus diikuti dengan kemampuan, keterampilan, dan keahlian tertentu, semua pekerjaan adalah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan agar eksis didalam masyarakat.

C. Dampak-dampak Diferensiasi Sosial

1. Dampak Positif (Integrasi)

1. Dampak Positif (Integrasi)

- Interseksi adalah persilangan/pertemuan diantara unsur-unsur yang berbeda dalam keanggotaan di masyarakat. Interseksi bisa digambarkan seperti himpunan. Interseksi bisa mengarah ke intergrasi karena dengan adanya persilangan keanggotaan yang sama, konflik mampu dihindari karena adanya saling pengertian dan asal-usul yang sama.

- Mutual Akulturasi adalah proses sosial kelanjutan dari interseksi dimana anggota masyarakat menyukai/menggemari kebiasaan adat istiadat, seni, kebudayaan, makanan, seni bangunan, dsb. yang berbeda dengan dirinya. Contoh: Seorang Otaku menyukai anime Jepang, kalau ke pesta pakai baju Korea, istrinya orang Inggris, rumahnya bergaya China, dia suka makan lalap-lalapan.

- Asimilasi adalah pembauran/pertemuan/pencampuran 2 kebudayaan atau lebih yang berbeda dimana unsur-unsur aslinya sudah tidak tampak lagi sehingga melahirkan kebudayaan yang benar-benar baru. Asimilasi dapat digambarkan seperti berikut: A+B = C

- Amalgamasi adalah perkawinan campuran.

- Akulturasi adalah pencampuran dua kebudayaan atau lebih, dimana unsur-unsur asli kebudayaannya tidak hilang. Akulturasi dapat digambarkan sebagai berikut: A+B = AB

- Difusi Kebudayaan adalah berpindah kebudayaan dari satu kelompok masyarakat ke masyarakat lainnya.

- Akomodatif adalah sikap toleransi terhadap nilai-nilai yang berbeda dengan kita.

2. Dampak Negatif (Disintegrasi)

- Primordialisme adalah kesetiaan tradisional, yaitu sikap masyarakat yang memegang teguh terhadap tradisinya yang ditanamkan (disosialisasikan) sejak kecil. Primordialisme jika diteruskan dan dipertahankan dengan sikap menganggap budayanya lah yang paling baik akan melahirkan etnosentrisme dan merusak integrasi/persatuan. Dampak primordialisme: Menghambat proses asimilasi, menggagalkan proses integrasi. Mengurangi keobjektifan ilmu pengetahuan. Menghambat hubungan antar kebudayaan (Akulturasi, difusi, kebudayaan). Memicu konflik antar etnis, budaya, rasialis, dan antar agama. Melestarikan tradisi dan kebudayaan serta nilai-nilai yang dimilikinya. Menjaga solidaritas in-groupnya. Mempertinggi rasa patriotisme/cinta tanah air. Contoh sikap primordialisme: Orang Batak bilang "Ulos adalah selendang terbaik.", menjelang lebaran harus pakai baju baru, pulang kampung saat hari raya/lebaran, belum makan/belum kenyang kalau belum makan nasi, mencari pekerjaan/peluang pada orang satu sukunya.

- Etnosentrisme adalah primordialisme yang berlebihan yang akan menghasilkan sebuah pandangan subjektif. Bisa mengakibatkan konflik rasionis seperti yang terjadi di Afrika Selatan. Bisa terjadi perang antar suku & perang dunia. (Bosnia & Serbia).

- Konsolidasi adalah usaha untuk menata kembali suatu himpunan atau organisasi untuk memperkuat organisasi/himpunan tersebut yang justru akan menumbulkan perasaan saling menandingi, curiga dan menjurus ke arah perpecahan/konflik dengan diluar kelompoknya/kelompok lain. Contoh: Di sebuah perguruan tinggi negri terdapat berbagai macam siswa dari suku bangsa berbeda, setiap siswa berhimpun dalam organisasi atas daerahnya masing-masing (Himpunan mahasiswa Ambon, Batak, Tasik, Sumbar).

- Politik Aliran (Sektarian) adalah politik yang dianut oleh suatu kelompok dimana didalamnya dimuat ideologi informal yang berbeda dengan ideologi formal dalam negaranya. Dengan berkembangnya politik aliran makan aspirasi rakyat dapat tersalurkan dan demokrasi bisa berkembang. Mulai hidup dan berkembang sejak masa reformasi dengan lahirnya berbagai macam partai politik yang didalamnya dimuati ideologi informal. Contoh: PKB: Ideologi formal (Pancasila), ideologi informalnya (Al-Qur'an & Hadis). PDIP: Ideologi formal (Pancasila), Ideologi informal (Nasionalis & Demokrasi).

Struktur Sosial

1. Pengertian Struktur Sosial

Struktur sosial adalah bangunan hierarki atau tersusun yang terbentuk didalam masyarakat hasil dari proses sosial dan interaksi individu-individu di dalam masyarakat. Sebuah tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat. Di mana didalamnya terkandung hubungan timbal balik antara status dan peranan yang merujuk pada suatu keteraturan perilaku.Berikut pengertian struktur sosial menurut beberapa ahli:

1. Selo Soemardjan & Soelaiman Soemardi

Keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok.

2. Firth

Struktur sosial sama dengan organisasi sosial yang memberikan batas-batas pada aksi-aksi yang mungkin dilakukan secara organisatoris.

3. Abdul Syani

Suatu tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat, dimana dalam tatanan tersebut mengandung hubungan timbal balik antara status dan peranan. Menunjukkan suatu keteraturan perilaku, sehingga dapat membentuk suatu masyarakat.

4. George Simme

Struktur sosial adalah kumpulan individu serta pola perilaku.

5. Talcott Parsons

Struktur sosial adalah keterkaitan antar manusia.

6. George C. Homan

Mengaitkan struktur sosial dengan perilaku sosial elementer dalam kehidupan sehari-hari.

7. James Samuel Coleman

Melihat struktur sosial sebagai sebuah pola hubungan antarmanusia dan antarkelompok manusia.

8. William Kornblum

Menekankan konsep struktur sosial pada pola perilaku individu dan kelompok, yaitu pola perilaku berulang-berulang yang menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat.

9. Soerjono Soekanto

Struktur sosial merupakan jaringan dari unsur-unsur pokok. Unsur-unsur sosial pokoknya sebagai berikut:

1. Status

Status adalah kedudukan seseorang. Status sosial adalah kedudukan seseorang di masyarakat. Cara memperoleh status:1. Ascribed Status = Alami (Otomatis) tanpa harus bekerja keras = Karena faktor keturunan

Contoh: Pangeran, Gelar Kebangsawanan

2. Achieved Status = Upaya/Kerja Keras = Karena usaha dan perjuangan

Contoh: Sarjana

3. Assigned Status = Hadiah/pemberian = Karena jasanya

Contoh: Pahlawan

Simbol-simbol status: (Karena menunjukkan status orang tersebut)

1. Tempat Tinggal (Seniman mempunyai rumah penuh ornamen artistik)

2. Kekayaan

3. Penghasilan

4. Pakaian (Memakai baju lab putih, menyimbolkan statusnya adalah dokter)

5. KegemaranKriteria-Kriteria untuk menggolongkan masyarakat kedalam lapisan sosial:

1. Ukuran kekayaan

2. Kehormatan

3. Kekuasaan

4. Pengetahuan

2. Konflik Status

Terjadi pada diri seseorang sering disebut sebagai konflik pribadi. Terjadi ketika didalam dirinya terjadi perpecahan atau karena status yang dimilikinya harus dijalankan secara bersamaan dan berbarengan.Contoh:

1. Di rumah status anak, disekolah status pelajar. Pada saat bersamaan, disekolah sedang ada ulangan, dan orang tua meminta kita mengantarnya ke pasar.

2. Seorang hakim yang harus menjatuhkan vonis penjara terhadap anaknya yang korupsi.

3. Peran

Status yang dijalankan yang sesuai dengan hak dan kewajibannya. Status dan peran biasanya dijalankan bersamaan. Soerjono Soekanto: Status dan peranan mempunyai arti penting dalam pola-pola hubungan timbal balik individu dan masyarakat, merupakan unsur baku dalam sistem lapisan sosial.Fungsi peran sosial: mengatur perilaku seseorang.

Macam-macam peran sosial:

1. Peran ideal = Peran dari harapan masyarakat

2. Peran nyata = Mungkin tidak sesuai dengan harapan masyarakat

3. Peran pilihan = Harus dilakukan

4. Peran bawaan = Diperoleh secara otomatis

5. Peran yang diharapkan = Ditentukan bersama

6. Peran yang disesuaikan = Sesuai situasi dan kondisi

2. Ciri-ciri Struktur Sosial

1. Bersifat abstrak (tidak bisa dilihat/diraba)2. Bersifat dinamis (selalu berproses dalam masyarakat)

3. Struktur sosial terdapat dimensi vertikal (tidak setara) dan horizontal (setara)

Ciri-ciri struktur sosial: (Abdul Syani)

1. Struktur sosial mengacu pada hubungan-hubungan sosial yang pokok, yang dapat memberikan bentuk dasar pada masyarakat dan memberikan batas-batas kegiatan yang mungkin dilakukan oleh organisasi dalam masyarakat.

2. Struktur sosial mencakup semua hubungan sosial antara individu-individu pada saat tertentu.

3. Struktur sosial meliputi seluruh kebudayaan dalam masyarakat.

4. Struktur sosial merupakan realitas sosial yang bersifat statis dan memiliki kerangka yang membentuk suatu tatanan.

5. Struktur sosial merupakan tahapan perubahan dan perkembangan masyarakat yang mengandung 2 pengertian. Struktur sosial terdapat peranan yang bersifat empiris dalam proses perubahan dan perkembangan. Setiap perubahan terdapat tahap perhentian dimana terjadi stabilitas, keteraturan dan intergrasi sosial yang berkesinambungan.

5. Struktur sosial merupakan tahapan perubahan dan perkembangan masyarakat yang mengandung 2 pengertian. Struktur sosial terdapat peranan yang bersifat empiris dalam proses perubahan dan perkembangan. Setiap perubahan terdapat tahap perhentian dimana terjadi stabilitas, keteraturan dan intergrasi sosial yang berkesinambungan.3. Fungsi dan Bentuk Struktur Sosial

Mayor Polak: Struktur sosial dapat berfungsi sebagai pengawas sosial, yakni sebagai penekan kemungkinan pelanggaran terhadap norma, nilai, dan peraturan kelompok atau masyarakat. Juga dapat berfungsi sebagai dasar untuk menanamkan disiplin sosial.

Peter M: Membagi bentuk struktur sosial menjadi dua tipe:

1. Intersected Social Structure

Sebuah struktur sosial dikatakan intersected jika keanggotaan dalam kelompok-kelompok sosial yang ada bersifat menyilang (berpotongan). (Ras, suku bangsa, agama yang berbeda)2. Consolidated Social Structure

Dikatakan consolidated jika terjadi tumpang tindih parameter (tolak ukur) dan mengakibatkan penguatan identitas keanggotaan dalam sebuah kelompok sosial. (Dapat menimbulkan ras, suku bangsa, kebiasaan, dan kepercayaan yang sama melalui proses)

4. Klasifikasi Struktur Sosial

1. Struktur Kaku & Struktur Luwes

Struktur kaku (rigid) adalah struktur yang tidak dapat diubah.

Struktur luwes (elastic) adalah kebalikan dari struktur kaku, di mana perubahan-perubahan dalam pola susunannya dibiarkan terjadi.

2. Struktur Formal & Informal

Struktur formal adalah struktur yang diakui oleh pihak yang berwenang dan ketetapan hukum.

Struktur informal adalah struktur yang nyata ada dan berfungsi, tetapi tidak diakui pihak yang berwenang.

3. Struktur Homogen & Heterogen

Struktur homogen adalah struktur sosial dimana unsur didalamnya berpengaruh dengan dunia luar.

Struktur heterogen adalah struktur sosial yang unsur-unsurnya tidak mempunyai kedudukan yang sama dalam mempengaruhi dunia luar.

4. Struktur Mekanis & Statistik

Struktur mekanis adalah struktur yang menuntut posisi yang tetap sama dari anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Struktur statistik adalah struktur yang dapat berfungsi dengan baik jika persyaratan jumlah anggota tertentu dipenuhi.

5. Struktur Kewibawaan & Kerjasama

Struktur kewibawaan adalah struktur atas dasar kewibawaan yang dibuat oleh anggota-anggota dengan berpegang pada prinsip yang mereka setujui bersama.

Struktur kerjasama adalah struktur yang didasarkan atas musyawarah.

6. Struktur Atas & Bawah

Struktur atas adalah struktur yang diduduki oleh segolongan orang yang memegang kekuasaan di bidang-bidang (politik, ekonomi, sosial...)Struktur bawah adalah golongan masyarakat bawah (buruh, petani, gelandangan...)

5. Struktur Sosial di Masyarakat

1. Masyarakat Primitif (Badui, Kubu, Dani, Dayak, Asmad)

Masyarakat yang kehidupannya terisolir dengan sengaja dan biasanya memegang teguh pada tradisi. Ciri-ciri:

1. Terisolir (misalnya dengan hutan) sangat tergantung pada alam.

2. Mata pencaharian: Berburu, bercocok tanam, berladang, sistem tebas bakar.

3. Stratifikasi sosial sesuai jenis kelamin (laki-laki lebih terhormat daripada perempuan), sesuai senioritas.

4. Belum mengenal pendidikan.

5. Kepercayaan memuja kekuatan alam (Animisme, Totemisme, Dinamisme)

6. Bertahan pada tradisi dan adat istiadat.

7. Tidak ada pembagian kerja. (Homogen)

2. Masyarakat Desa/Petani

Masyarakat yang masih sangat tradisi, bermata pencaharian petani. Ciri-ciri:

1. Hubungan kekeluargaan/antar masyarakat sangat akrab.

2. Gotong royongnya tinggi.

3. Mulai mengenal pendidikan.

4. Bercocok tanam, bertani, berladang, berternak.

5.Religius tinggi.

6.Memegang teguh norma & nilai masyarakat.

7. Sistem ekonomi tertutup (semua untuk kebutuhan sendiri)

8. Stratifikasi mulai bersifat terbuka.3. Masyarakat Kota/Modern

Masyarakat yang menggambarkan kemajuan dan bergaya hidup modern. Ciri-ciri:1. Majunya ilmu pengetahuan dan pendidikan.

2. Bersifat individualis (Segala sesuatu dapat diselesaikan sendiri karena kekuatan teknologi)

3. Bersifat rasional (Sesuai akal)

4. Bersifat keduniawan.

5. Stratifikasi bersifat terbuka (heterogen)

6. Pembagian kerja terspesialisasi.

Pandangan masyarakat desa terhadap orang kota:

Kaya, sombong, banyak dosa, tidak jujur, ganteng/cantik, menguasai teknologi, berani, pandai.

Pandangan masyarakat kota terhadap orang desa:

Jujur, sopan, bodoh, rajin, malu.

Subscribe to:

Posts (Atom)

Labels

- Anime (52)

- Ekonomi (1)

- English (4)

- Free Post (7)

- Game (34)

- Geografi (15)

- Korean Drama (2)

- Manga (50)

- Manhwa (1)

- Pendidikan Kewarganegaraan (5)

- Sosiologi (5)

.jpg)

.jpg)